★「絵になる」イカキング その宣伝効果と経済効果

この巨大なイカの像はすっかり観光名所になった。愛称は「イカキング」。イカ類の水揚げ量では全国で有数の漁港がある石川県能登町小木の観光交流センター「イカの駅つくモール」の広場に去年4月、突如として現れて話題になった。スルメイカの巨大モニュメントは全長13㍍、全幅9㍍、高さ4㍍、重さは5㌧のサイズだ。素材は航空機などに使う繊維強化プラスチックのFRP製。子どもたちが中に入って遊んだり、大人たちが写真を撮ったりと、けっこう人気がある。

一方で物議も醸した。制作費2700万円のうち、2500万円が新型コロナウイルスの感染症対応として国が自治体に配分した地方創生臨時交付金だった。町役場には「コロナ対策に使うべき交付金ではないか。なぜモニュメントをつくるのか」と疑問の声が寄せられた。町役場では、臨時交付金には「地域の魅力磨き上げ事業」という項目があり、それに該当すると説明を重ねてきた。

一方で物議も醸した。制作費2700万円のうち、2500万円が新型コロナウイルスの感染症対応として国が自治体に配分した地方創生臨時交付金だった。町役場には「コロナ対策に使うべき交付金ではないか。なぜモニュメントをつくるのか」と疑問の声が寄せられた。町役場では、臨時交付金には「地域の魅力磨き上げ事業」という項目があり、それに該当すると説明を重ねてきた。

果たして「地域の魅力磨き上げ」効果はあったのか。町役場はきょう30日、ホームページに「能登町イカキング効果算出プロジェクト報告資料」と題するページにアップした。それによると、経済効果を5億9400万円、国内のテレビ報道における宣伝効果(パブリシティ効果)を約18億円と算出している。町役場では公募に応じた経営コンサルティング会社(東京)の男性社員の協力を得て作業を進めてきた。

ことし6月から8月にかけて来場者にアンケートを実施。来場理由を尋ねると、総数1125人のうち45%に当たる506人が「イカキングを見たかったから」と答えた。この数字をベースに、レジ利用者数から入場者数(去年4月からことし7月まで)を16万4556人と推計。うち45%の支出額などを算定すると、上記の5億9400万円という数字になる。

宣伝効果は国内のBSやケーブルテレビを含むテレビ番組でイカキングが取り上げられたのは36回、時間にして158分となる。これをテレビコマーシャルとして換算し、約18億円と見積もった。

また、アンケートで来場のきっかけを尋ねたところ、「テレビ」が31%と最も多く、「家族・友人・知人からの口コミ」22%、「ネット検索」16%、「新聞・チラシ」8%、「SNS」7%の順だった。町役場では「SNSをきっかけとした来場が少なかった。SNSに投稿したくなるさらなる仕掛けが必要」と分析している。

確かに、イカキングは「コロナ後」を見据えて、さらにPRする必要がある。その期待に応えてくれるのはインバウンド観光客かもしれない。欧米ではタコやイカはデビルフィッシュ(Devilfish)、「悪魔の魚」にたとえられ、巨大化したタコやイカと闘うアメリカ映画もある。その意味で、これから日本を訪れるであろうインバウンド観光客や留学生にとって、SNSに投稿したくなる、「絵になる」のがイカキングではないか。

⇒30日(火)夜・金沢の天気 くもり

一青窈のヒット曲に『ハナミズキ』という曲がある。そして同町には花見月(はなみづき)という地名の田園地帯が広がる。「づ」と「ズ」の違いはあるものの、発音は同じなので、『ハナミズキ』は母親の故郷にちなんだ曲なのかとも連想した。この件を町役場のスタッフに問い合わせたことがある。すると、「その話はこの地を訪れた人からよく尋ねられるのですが、以前ご本人に確認したところ、偶然ですという回答で、花見月を想定した曲ではないとのことでした」との返事だった。町内を走るJR七尾線の金丸駅や能登部駅、良川駅、能登二宮駅などでは、列車の接近を告げるメロディとして、この曲が流れる。

一青窈のヒット曲に『ハナミズキ』という曲がある。そして同町には花見月(はなみづき)という地名の田園地帯が広がる。「づ」と「ズ」の違いはあるものの、発音は同じなので、『ハナミズキ』は母親の故郷にちなんだ曲なのかとも連想した。この件を町役場のスタッフに問い合わせたことがある。すると、「その話はこの地を訪れた人からよく尋ねられるのですが、以前ご本人に確認したところ、偶然ですという回答で、花見月を想定した曲ではないとのことでした」との返事だった。町内を走るJR七尾線の金丸駅や能登部駅、良川駅、能登二宮駅などでは、列車の接近を告げるメロディとして、この曲が流れる。 白ワイン(シャルドネ)、赤ワイン(ヤマソービニオン)は国内のワインコンクールで何度も受賞している。また、最近では、8千年以上の長い歴史を持つワイン発祥の国、ジョージアの代表的な土着品種、サペラヴィの栽培に成功し、赤ワインを製品化している。ただ、温暖化のせいでシャルドネの栽培量が減少しているという。穴水湾のカキとシャルドネのワインがとても合うと人気だけに、現場も苦慮している。

白ワイン(シャルドネ)、赤ワイン(ヤマソービニオン)は国内のワインコンクールで何度も受賞している。また、最近では、8千年以上の長い歴史を持つワイン発祥の国、ジョージアの代表的な土着品種、サペラヴィの栽培に成功し、赤ワインを製品化している。ただ、温暖化のせいでシャルドネの栽培量が減少しているという。穴水湾のカキとシャルドネのワインがとても合うと人気だけに、現場も苦慮している。 次に訪れたのが七尾市能登島の「のとじま水族館」。この水族館では500種4万点を展示しているが、その9割が能登の海で定置網などで捕獲された生きもの。その中でスーパースターがジンベエザメ=写真・中=。小魚やプランクトンがエサで動きがゆったりしているので、人気がある。それにしても、この水族館ではプランクトンから海草、イルカ、そしてジンベエザメにいたるまで見学できる。まさに、海の生物多様性の博物館だ。

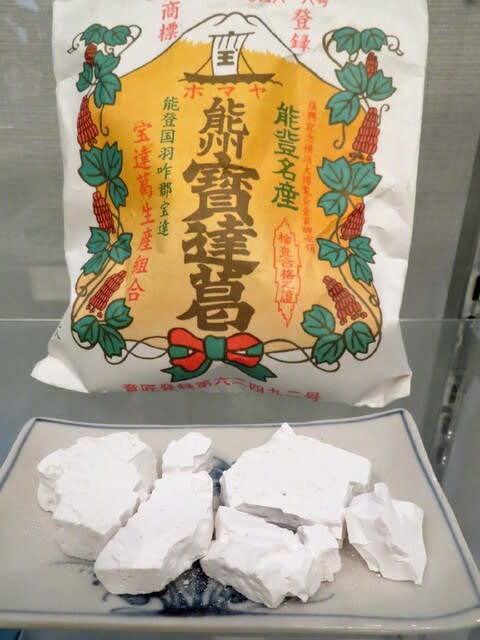

次に訪れたのが七尾市能登島の「のとじま水族館」。この水族館では500種4万点を展示しているが、その9割が能登の海で定置網などで捕獲された生きもの。その中でスーパースターがジンベエザメ=写真・中=。小魚やプランクトンがエサで動きがゆったりしているので、人気がある。それにしても、この水族館ではプランクトンから海草、イルカ、そしてジンベエザメにいたるまで見学できる。まさに、海の生物多様性の博物館だ。 して、この山はかつて加賀藩の金山だった。記録では天正12年(1584)に開山し、崩落事故が起きた寛永5年(1628)まで続いた。全国から鉱山開発や土木技師などのプロがこの地に集められ、「宝達集落」が形成された。

して、この山はかつて加賀藩の金山だった。記録では天正12年(1584)に開山し、崩落事故が起きた寛永5年(1628)まで続いた。全国から鉱山開発や土木技師などのプロがこの地に集められ、「宝達集落」が形成された。

学生たちが目を輝かせたのは、珠洲市で去年開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の展示作品だった。予約によって鑑賞が可能な作品の中から主に3つを選んだ。一つは、「スズ・シアター・ミュージアム『光の方舟』」。家の蔵や納屋に保管されたまま忘れ去られていた民具1500点を活用し、8組のアーティストと専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館をオープンした。音、光、民具がアートとなって見る側に感動をもたらす。

学生たちが目を輝かせたのは、珠洲市で去年開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の展示作品だった。予約によって鑑賞が可能な作品の中から主に3つを選んだ。一つは、「スズ・シアター・ミュージアム『光の方舟』」。家の蔵や納屋に保管されたまま忘れ去られていた民具1500点を活用し、8組のアーティストと専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館をオープンした。音、光、民具がアートとなって見る側に感動をもたらす。 ち込み、波と手のひらをモチーフに全面に彫刻を施したもの。学生らがチェーンソーやノミでひたすら木を彫り込んだ力作に圧倒される。

ち込み、波と手のひらをモチーフに全面に彫刻を施したもの。学生らがチェーンソーやノミでひたすら木を彫り込んだ力作に圧倒される。 能登半島をめぐる海の特徴として3つある。能登半島は海に突き出ているため、対馬海流の影響を受ける。塩分濃度が高く、時速4㌔の水流、そして暖海性の海洋生物が海流に乗って北上してくる。富山湾は岸から近い距離で一気に深くなり、1200㍍の水深となる。この「海底の谷」が海洋生物のかっこうの住処(すみか)となる。海そうが生い茂る場所を「藻場」と呼ぶが、能登半島は日本最大級の藻場の分布域でもある。この藻場によって、水質の浄化や生物多様性の維持、海岸線が保全される。

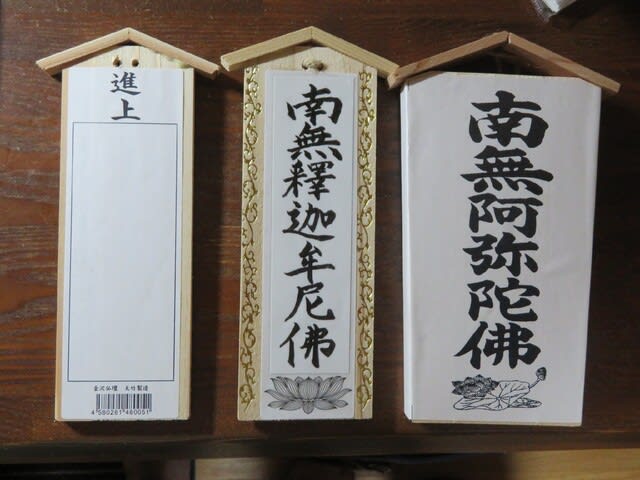

能登半島をめぐる海の特徴として3つある。能登半島は海に突き出ているため、対馬海流の影響を受ける。塩分濃度が高く、時速4㌔の水流、そして暖海性の海洋生物が海流に乗って北上してくる。富山湾は岸から近い距離で一気に深くなり、1200㍍の水深となる。この「海底の谷」が海洋生物のかっこうの住処(すみか)となる。海そうが生い茂る場所を「藻場」と呼ぶが、能登半島は日本最大級の藻場の分布域でもある。この藻場によって、水質の浄化や生物多様性の維持、海岸線が保全される。 時季だけでなく、墓参りの仕方にも違いがある。金沢の場合は「札キリコ」を持参する。墓の前に札キリコをつり下げる棒か紐がかけてあり、墓参した人は棒か紐につるす。札キリコには宗派によって、例えば浄土真宗の墓地ならば「南無阿弥陀仏」、曹洞宗ならば「南無釈迦牟尼仏」と書いて、裏の「進上」には墓参した人の名前を記す=写真・上=。この札キリコによって、その墓の持ち主は誰が墓参に来てくれたのかということが分かる仕組みになっている。

時季だけでなく、墓参りの仕方にも違いがある。金沢の場合は「札キリコ」を持参する。墓の前に札キリコをつり下げる棒か紐がかけてあり、墓参した人は棒か紐につるす。札キリコには宗派によって、例えば浄土真宗の墓地ならば「南無阿弥陀仏」、曹洞宗ならば「南無釈迦牟尼仏」と書いて、裏の「進上」には墓参した人の名前を記す=写真・上=。この札キリコによって、その墓の持ち主は誰が墓参に来てくれたのかということが分かる仕組みになっている。 キリコはもともと切子灯籠(きりことうろう)と呼ばれていて、行灯(あんどん)のようなカタチをしていた。金沢では、札キリコとしてコンパク化して名刺の役割を持つようになった。一方、能登ではキリコは巨大化した。能登各地で伝統的に催される夏祭りと言えば、祭りキリコ=写真・下=。神社の神輿の先導役として集落を練る。

キリコはもともと切子灯籠(きりことうろう)と呼ばれていて、行灯(あんどん)のようなカタチをしていた。金沢では、札キリコとしてコンパク化して名刺の役割を持つようになった。一方、能登ではキリコは巨大化した。能登各地で伝統的に催される夏祭りと言えば、祭りキリコ=写真・下=。神社の神輿の先導役として集落を練る。 ツアーのテーマは「佐渡GIAHSを形成したジオパークと佐渡金銀山、そして農村の営み」。佐渡の金山跡に入ると、ガイドの女性が詳しく説明してくれた。島内には55の鉱山があり、江戸時代から約390年間に産出された金は78㌧、銀は2330㌧に上った。佐渡金山は幕府直轄の天領として奉行所が置かれ、金銀の採掘のほか小判の製造も行われた。鉱山開発の拠点となった佐渡には国内各地から山師や測量技術者、労働者が集まった。最前線で鉱石を掘ったのは、「金穿大工(かなほりだいく)」と呼ばれた採掘のプロだった。

ツアーのテーマは「佐渡GIAHSを形成したジオパークと佐渡金銀山、そして農村の営み」。佐渡の金山跡に入ると、ガイドの女性が詳しく説明してくれた。島内には55の鉱山があり、江戸時代から約390年間に産出された金は78㌧、銀は2330㌧に上った。佐渡金山は幕府直轄の天領として奉行所が置かれ、金銀の採掘のほか小判の製造も行われた。鉱山開発の拠点となった佐渡には国内各地から山師や測量技術者、労働者が集まった。最前線で鉱石を掘ったのは、「金穿大工(かなほりだいく)」と呼ばれた採掘のプロだった。 そして紹介されたのは、葛飾北斎が描いた『富嶽百景』の中の「写真の不二」。トキのような鳥が柱のてっぺんに止まって、富士山を眺めている様子が描かれている。

そして紹介されたのは、葛飾北斎が描いた『富嶽百景』の中の「写真の不二」。トキのような鳥が柱のてっぺんに止まって、富士山を眺めている様子が描かれている。 夏を呼ぶ祭りもある。能登半島の尖端、珠洲市の「燈籠山(とろやま)祭り」は毎年7月20、21日の両日催される。高さ16㍍にもおよぶ巨大な山車を、当地では「燈籠山」と呼ぶ。総漆塗りの山車が街を練る、鮮やかな祭りでもある。そして、地元の人たちが「キャーラゲ」と称する、独特の木遣り歌が街中に響き、祭りの情緒を盛り上げる。山車は深夜まで町の中を練り歩きます。別名はお涼み祭り、夏を告げる祭りだ。

夏を呼ぶ祭りもある。能登半島の尖端、珠洲市の「燈籠山(とろやま)祭り」は毎年7月20、21日の両日催される。高さ16㍍にもおよぶ巨大な山車を、当地では「燈籠山」と呼ぶ。総漆塗りの山車が街を練る、鮮やかな祭りでもある。そして、地元の人たちが「キャーラゲ」と称する、独特の木遣り歌が街中に響き、祭りの情緒を盛り上げる。山車は深夜まで町の中を練り歩きます。別名はお涼み祭り、夏を告げる祭りだ。