☆ユネスコ世界ジオパーク「白山手取川」から学ぶこと

前回のブログの続き。ユネスコが定める世界ジオパークに、石川県白山市の「白山手取川ジオパーク」が認定される見通しだ。日本ジオパーク委員会公式サイト(2022年12月16日付)によると、専門家によるユネスコ世界ジオパーク・カウンシル セッション(評議会)で審査され、白山手取川ジオパークを世界ジオパークに認定することを勧告することが決まった。ことし5月10日にパリで開催される第216回ユネスコ執行委員会で承認され、世界ジオパークの認定が決定する。

白山は北陸3県ほか岐阜県にまたがる標高2702㍍の活火山であり=写真・上=、富士山、立山と並んで「日本三名山」あるは「三霊山」と古より称される。奈良時代には禅定道(ぜんじょうどう)と呼ばれた登山ルートが開拓され、山岳信仰のメッカでもあった。その白山を源流とする手取川は加賀平野を流れ、日本海に注ぎこむ。40万年前から火山活動が始まったとされる白山による噴出物によって大地がつくられ、その大地を手取川が削り、峡谷や扇状地、平野が形成されてきた。国内の世界ジオパークは、洞爺湖有珠山、アポイ岳、糸魚川、伊豆半島、山陰海岸、隠岐諸島、室戸、阿蘇、島原半島の9地域があり、白山手取川の認定が正式に決まれば10番目となる。

白山は北陸3県ほか岐阜県にまたがる標高2702㍍の活火山であり=写真・上=、富士山、立山と並んで「日本三名山」あるは「三霊山」と古より称される。奈良時代には禅定道(ぜんじょうどう)と呼ばれた登山ルートが開拓され、山岳信仰のメッカでもあった。その白山を源流とする手取川は加賀平野を流れ、日本海に注ぎこむ。40万年前から火山活動が始まったとされる白山による噴出物によって大地がつくられ、その大地を手取川が削り、峡谷や扇状地、平野が形成されてきた。国内の世界ジオパークは、洞爺湖有珠山、アポイ岳、糸魚川、伊豆半島、山陰海岸、隠岐諸島、室戸、阿蘇、島原半島の9地域があり、白山手取川の認定が正式に決まれば10番目となる。

白山と手取川が世界ジオパークの国際評価を受けると、ジオパーク愛好家やインバウンド観光客が世界から続々と集まってきて、大地を楽しみ学ぶジオツアーも盛んになるだろう。地元メディアの報道によると、白山市は当初予算案に国際セミナーの開催やツアー会社との連携など関連費3460万円を盛り込んでいる。

観光もさることながら学びも積極的に入れてはどうだろうか。手取川は加賀平野の水田を潤してきた=写真・下、石川県庁公式サイト「くらし・教育・環境」手取川扇状地より=。一方で、「暴れ川」の歴史があり、いまも自治体のハザードマップでは下流域は赤く染まっている。昭和9年(1934)7月11日の大水害は、いまでも語り継がれている。白山の雪解け水に加え、1日の雨量352㍉という記録的な豪雨に見舞われた。「百万貫岩」と地元で称される推定4800㌧もの巨大な岩が鉄砲水で流され、また流域の死者・行方不明者も110人余りと記録されている。

観光もさることながら学びも積極的に入れてはどうだろうか。手取川は加賀平野の水田を潤してきた=写真・下、石川県庁公式サイト「くらし・教育・環境」手取川扇状地より=。一方で、「暴れ川」の歴史があり、いまも自治体のハザードマップでは下流域は赤く染まっている。昭和9年(1934)7月11日の大水害は、いまでも語り継がれている。白山の雪解け水に加え、1日の雨量352㍉という記録的な豪雨に見舞われた。「百万貫岩」と地元で称される推定4800㌧もの巨大な岩が鉄砲水で流され、また流域の死者・行方不明者も110人余りと記録されている。

この流域では治水対策は永遠のテーマでもある。ジオパークの学びとして、リスクの視点から「7・11」の事例を紹介し、地域の人々が長年積み上げてきた水害対策の試みについて説明することで、白山手取川ジオパークの価値がさらに高まるかもしれない。

⇒17日(金)夜・金沢の天気 くもり

石川県がトキの放鳥に向けてチカラを入れる理由がある。本州最後の1羽だったオスのトキ、愛称「ノリ(能里)」が1970年に能登半島で捕獲され、繁殖のため新潟県佐渡のトキ保護センターに送られた経緯がある。なので、能登にトキが戻ってきてほしいという願いがあった。このため、県と能登の4市5町、JAなど関係団体は去年5月に「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を結成し、環境省に受け入れを申請していた。

石川県がトキの放鳥に向けてチカラを入れる理由がある。本州最後の1羽だったオスのトキ、愛称「ノリ(能里)」が1970年に能登半島で捕獲され、繁殖のため新潟県佐渡のトキ保護センターに送られた経緯がある。なので、能登にトキが戻ってきてほしいという願いがあった。このため、県と能登の4市5町、JAなど関係団体は去年5月に「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を結成し、環境省に受け入れを申請していた。 去年12月5日の「田の神迎え」を能登町の柳田植物公園内にある茅葺の古民家「合鹿庵(ごうろくあん)」で見学し、このブログで書き留めた。そして、きのう2月9日の「田の神送り」を同じ合鹿庵で見学した。

去年12月5日の「田の神迎え」を能登町の柳田植物公園内にある茅葺の古民家「合鹿庵(ごうろくあん)」で見学し、このブログで書き留めた。そして、きのう2月9日の「田の神送り」を同じ合鹿庵で見学した。 供されたごちそうで、季節の違いもある。12月5日「田の神迎え」では、メイン料理は寒ブリの刺し身だった。そして、2月9日「田の神送り」では、タラの子付けという刺し身が出されていた=写真・下=。タラの漢字は魚へんに雪と書く「鱈」。能登半島の沖で獲れるマダラはこの降雪の時季に身が引き締まって、味がのっている。そのまま刺し身ではなく、タラの子である真子をゆでてほぐし、タラの身にまぶしたもの、この「タラの子付け」はなかなかおつな味がする。さらに、昆布でしめたマダラの身に子付けをするとさらに旨みが増す。

供されたごちそうで、季節の違いもある。12月5日「田の神迎え」では、メイン料理は寒ブリの刺し身だった。そして、2月9日「田の神送り」では、タラの子付けという刺し身が出されていた=写真・下=。タラの漢字は魚へんに雪と書く「鱈」。能登半島の沖で獲れるマダラはこの降雪の時季に身が引き締まって、味がのっている。そのまま刺し身ではなく、タラの子である真子をゆでてほぐし、タラの身にまぶしたもの、この「タラの子付け」はなかなかおつな味がする。さらに、昆布でしめたマダラの身に子付けをするとさらに旨みが増す。 ロシアのプーチン大統領がウクライナのゼレンスキー政権を「ネオナチ」と称して偽旗を掲げて去年2月24日に侵攻を始めてまもなく1年になる。その後の4月4日、ロシアのセルゲイ・ミロノフ下院副議長がロシアのオンラインメディアで「どんな国でも、隣国に対して権利を主張することはできる」「多くの専門家によると、ロシアは北海道に対してあらゆる権利を持っている」と述べた。同じ4月20日、ロシアは北部アルハンゲリスク州にあるプレセツク宇宙基地の発射場から新型のICBM「サルマト」を発射し、およそ5700㌔東のカムチャツカ半島にあるクーラ試験場の目標に命中させている。プーチン大統領が「北海道の権利の奪還」という偽旗を掲げて動き、プレセツク宇宙基地の発射場に再びICBMを構え、日本に向けた場合、反撃能力は可能なのだろうか。

ロシアのプーチン大統領がウクライナのゼレンスキー政権を「ネオナチ」と称して偽旗を掲げて去年2月24日に侵攻を始めてまもなく1年になる。その後の4月4日、ロシアのセルゲイ・ミロノフ下院副議長がロシアのオンラインメディアで「どんな国でも、隣国に対して権利を主張することはできる」「多くの専門家によると、ロシアは北海道に対してあらゆる権利を持っている」と述べた。同じ4月20日、ロシアは北部アルハンゲリスク州にあるプレセツク宇宙基地の発射場から新型のICBM「サルマト」を発射し、およそ5700㌔東のカムチャツカ半島にあるクーラ試験場の目標に命中させている。プーチン大統領が「北海道の権利の奪還」という偽旗を掲げて動き、プレセツク宇宙基地の発射場に再びICBMを構え、日本に向けた場合、反撃能力は可能なのだろうか。 が、近代に入り交通体系が水運から陸運中心へとシフトしたことで、「さいはて」の地となった。そこで、北川氏はアーチストたちと岬や断崖絶壁、そして鉄道の跡地や空き家など忘れ去られた場所に赴き、過疎地における芸術の可能性と潜在力を引き出してきた。

が、近代に入り交通体系が水運から陸運中心へとシフトしたことで、「さいはて」の地となった。そこで、北川氏はアーチストたちと岬や断崖絶壁、そして鉄道の跡地や空き家など忘れ去られた場所に赴き、過疎地における芸術の可能性と潜在力を引き出してきた。 新型コロナウイルス感染拡大で一年延期となった2021年の第2回展で、北川氏は家仕舞いが始まった市内65軒の家々から1600点もの民具を集めて、モノが主役の博物館と劇場が一体化した劇場型博物館『スズ・シアター・ミュージアム』を造った。8組のアーティストが民具を活用して、「空間芸術」として展示している。

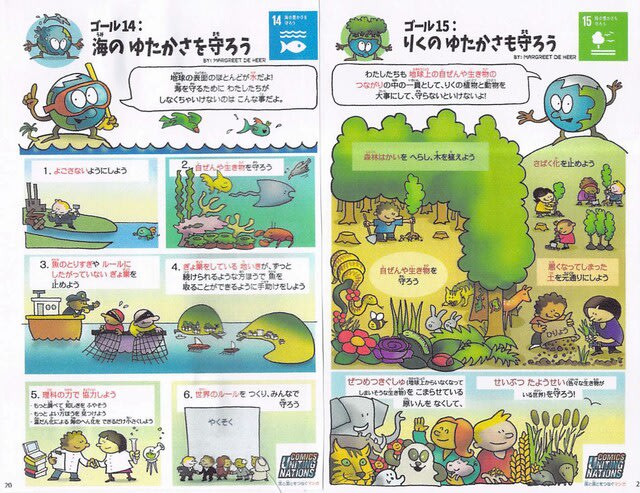

新型コロナウイルス感染拡大で一年延期となった2021年の第2回展で、北川氏は家仕舞いが始まった市内65軒の家々から1600点もの民具を集めて、モノが主役の博物館と劇場が一体化した劇場型博物館『スズ・シアター・ミュージアム』を造った。8組のアーティストが民具を活用して、「空間芸術」として展示している。 育だった。市内の9つの全小学校は「生き物観察会」を実施しており、児童たちは里山里海の生物多様性を実地で学んでいる。そのサポートをSDGsラボに加わっている自然生態学の研究者や環境系NPO、地域住民らが学校の教員とプログラムを組んで行っている。

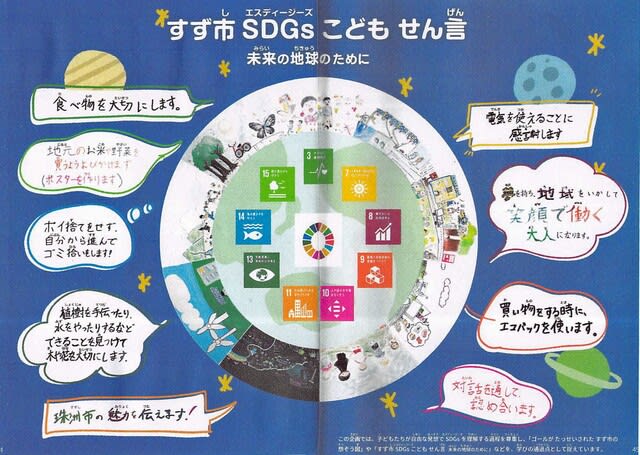

育だった。市内の9つの全小学校は「生き物観察会」を実施しており、児童たちは里山里海の生物多様性を実地で学んでいる。そのサポートをSDGsラボに加わっている自然生態学の研究者や環境系NPO、地域住民らが学校の教員とプログラムを組んで行っている。 さらにテキスト『みんなの未来のためにできること』に特徴的なのは、市内9つの小学校がそれぞれに「すず市 SDGs こども せん言」=写真・下=を掲げていることだ。ある小学校のテーマはゴール7「エネルギーをみんなに そしてクリーン」で、児童たちの「せん言」は「電気のムダ使いをしないようにします」「電気を使えることに感謝します」「電気を生み出す自然を大切にします」を掲げ、「テレビを見ない時はときは消す」などと具体的なアクションを記している。

さらにテキスト『みんなの未来のためにできること』に特徴的なのは、市内9つの小学校がそれぞれに「すず市 SDGs こども せん言」=写真・下=を掲げていることだ。ある小学校のテーマはゴール7「エネルギーをみんなに そしてクリーン」で、児童たちの「せん言」は「電気のムダ使いをしないようにします」「電気を使えることに感謝します」「電気を生み出す自然を大切にします」を掲げ、「テレビを見ない時はときは消す」などと具体的なアクションを記している。 マイナス273度とまではいかなくても、気温マイナス3度は震えるくらい寒い。まさに、生活の中の絶対零度下だ。そのマイナス気温で心配なのが、車の「スタック」現象が起こりやすいことだ。英語で「stuck」、「立ち往生」のことだ。積雪の多い道路では、道路の雪のわだちにタイヤがはまり、前にも後ろにも進めなくなる。わだちでの立ち往生は冬場では当たり前の光景だったが、「スタック」という言葉が3年ほど前から出始め、意外な効果もあった。

マイナス273度とまではいかなくても、気温マイナス3度は震えるくらい寒い。まさに、生活の中の絶対零度下だ。そのマイナス気温で心配なのが、車の「スタック」現象が起こりやすいことだ。英語で「stuck」、「立ち往生」のことだ。積雪の多い道路では、道路の雪のわだちにタイヤがはまり、前にも後ろにも進めなくなる。わだちでの立ち往生は冬場では当たり前の光景だったが、「スタック」という言葉が3年ほど前から出始め、意外な効果もあった。 魚の内臓を素材として使うということで、ガルムは能登のいしる・いしりと製造方法が近い。能登の加工業者によると、イタリアのガルム加工業者はスペインなどからも魚醤を取り寄せて、加工販売している。そして驚くことに、能登産いしる・いしりも原料を輸出していて、イタリアのガルムとして世界に販売されているそうだ。

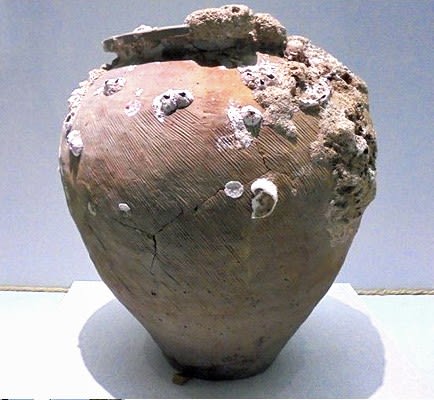

魚の内臓を素材として使うということで、ガルムは能登のいしる・いしりと製造方法が近い。能登の加工業者によると、イタリアのガルム加工業者はスペインなどからも魚醤を取り寄せて、加工販売している。そして驚くことに、能登産いしる・いしりも原料を輸出していて、イタリアのガルムとして世界に販売されているそうだ。 前置きが長くなった。日本の3大魚醤と言えば、秋田の「しょっつる」、香川の「いかなご醤油」、そして能登の「いしる」「いしり」だ。イカの内臓やイワシを発酵させたもの。能登では材料がイワシのものを「いしる」、イカの内臓のものを「いしり」と称するが、場所によっては呼び方が異なる。

前置きが長くなった。日本の3大魚醤と言えば、秋田の「しょっつる」、香川の「いかなご醤油」、そして能登の「いしる」「いしり」だ。イカの内臓やイワシを発酵させたもの。能登では材料がイワシのものを「いしる」、イカの内臓のものを「いしり」と称するが、場所によっては呼び方が異なる。 原油価格や円安は物価に跳ね返る。総務省が毎月発表している消費者物価指数によると、直近の数字(2022年11月分)は前年同月比で3.8%の上昇だった。食料品やエネルギーなど生活に身近な品目の値上がりが続く。

原油価格や円安は物価に跳ね返る。総務省が毎月発表している消費者物価指数によると、直近の数字(2022年11月分)は前年同月比で3.8%の上昇だった。食料品やエネルギーなど生活に身近な品目の値上がりが続く。