★舳倉の海女を「日本のヴィーナス」と記したイタリア人学者

前回の続き。舳倉の海女さんは魚介類を専門とするプロの漁業者だ。アワビやサザエのほか、ワカメ、イシモズク、エゴノリなどの海藻、イワガキやナマコなど25種類もの魚介類を採取している。アワビは貝殻つきで浜値で1㌔1万円ほどする。よく働き、よく稼ぐ。新聞記者時代に取材に訪れたとき、海女さんたちから「亭主の一人や二人養えんようでは一人前の海女ではない」という言葉を何度か聞いた。自活する気概のある女性たちの自信にあふれた言葉だった。

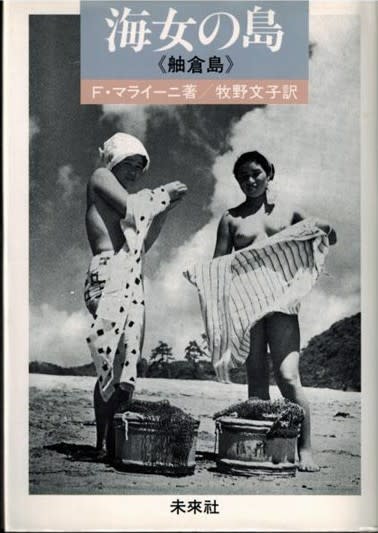

いまから、69年前の1954年にイタリアの文化人類学者で写真家もあった、フォスコ・マライーニ(1912-2004)という人物が舳倉島にやってきた。島で見たこと、聞いたことを、自ら撮影した記録映像でまとめ、本も出した。日本語版は『海女の島 舳倉島』(未来社、初版1964年)として出版されている。

いまから、69年前の1954年にイタリアの文化人類学者で写真家もあった、フォスコ・マライーニ(1912-2004)という人物が舳倉島にやってきた。島で見たこと、聞いたことを、自ら撮影した記録映像でまとめ、本も出した。日本語版は『海女の島 舳倉島』(未来社、初版1964年)として出版されている。

日本語版の本を読むと、マライーニは海女さんたちのことを「日本のヴィーナスたち」と表現している。自身はヴィーナスと言えば、フランスのルーブル美術館にある「ミロのヴィーナス」をイメ-ジしていた。なので、マライーニのこの本を読んでからもずっと、海女さんをミロのヴィーナスに例えたのだと勝手に想像していた。

日本語版の本を読むと、マライーニは海女さんたちのことを「日本のヴィーナスたち」と表現している。自身はヴィーナスと言えば、フランスのルーブル美術館にある「ミロのヴィーナス」をイメ-ジしていた。なので、マライーニのこの本を読んでからもずっと、海女さんをミロのヴィーナスに例えたのだと勝手に想像していた。

それが変わったのは、今から17年前の2006年にイタリアのフィレンツェを金沢大学のスタッフとともに訪れたときだった。美術館めぐりなどを行い、ウフィツィ美術館を鑑賞に訪れたとき、アッと気がついた。ボッティチェリの作品「ヴィーナスの誕生」(1483年作)が展示されていた。作品はホタテの貝殻から生まれた、まさに海のヴィーナスだった。マライーニはフィレンツェで生まれで、フィレンツェ大学で教鞭をとっていたので、小さいころからこのボッティチェィリの作品を見ていたはずだ。ということは、彼のヴィーナスのイメージはこの海のヴィーナスなのだと初めて気がついた。

マライーニの頭の中には、ヴィーナスと言えば、海のイメージがあった。そこで、海に生きる日本の海女さんたちにとても興味を持った。そう考えると、本当の海のヴィーナスを見てみたいと、イタリアから舳倉にやってきた理由がようやく分かった。漁村に生まれ、海に生きる女性たち、マライーニはメージしていた本当のヴィーナスたちに会いたかったのだろう。舳倉を取材に訪れた彼の憧れ、好奇心、執念、学術意欲というものを感じたのだった。

⇒18日(日)午前・金沢の天気 くもり

味だろう。この和歌から分かることは、少なくとも1270年余り前の昔からこの島ではアワビ漁が連綿と続いるということだ。

味だろう。この和歌から分かることは、少なくとも1270年余り前の昔からこの島ではアワビ漁が連綿と続いるということだ。 日本から4000㌔も離れた中国大陸のタクラマカン砂漠やゴビ砂漠から偏西風に乗って黄砂はやってくる。きょうのような日に外出すると、目がかゆくなる。黄砂そのものはアレルギー物質になりにくいとされているが、黄砂に付着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすようだ。さらに、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。

日本から4000㌔も離れた中国大陸のタクラマカン砂漠やゴビ砂漠から偏西風に乗って黄砂はやってくる。きょうのような日に外出すると、目がかゆくなる。黄砂そのものはアレルギー物質になりにくいとされているが、黄砂に付着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすようだ。さらに、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。 「輪島キリコ会館」に入った。2015年3月にリニューアルオープンしている。展示スペースには、高さ10㍍規模の大キリコが7基と、5㍍ほどのキリコが24基展示されている=写真・上=。直方体のあんどんに、屋根や四本の柱、担ぐための棒などには輪島塗が施され、昇り竜の彫刻に金箔を貼り付けた飾り物などが際立つ=写真・下=。若い衆が激しく動かす祭りのときのキリコのイメージとは違って、まるで装飾品だ。

「輪島キリコ会館」に入った。2015年3月にリニューアルオープンしている。展示スペースには、高さ10㍍規模の大キリコが7基と、5㍍ほどのキリコが24基展示されている=写真・上=。直方体のあんどんに、屋根や四本の柱、担ぐための棒などには輪島塗が施され、昇り竜の彫刻に金箔を貼り付けた飾り物などが際立つ=写真・下=。若い衆が激しく動かす祭りのときのキリコのイメージとは違って、まるで装飾品だ。 能登の他の地区では、祭りが終わればキリコの倉庫や、解体して神社の倉庫に仕舞われるが、輪島のキリコはキリコ会館で展示されいて、祭りになるとそのまま担がれて街を練る。祭りが終われば、また会館で展示され、観光客を呼び込むというシステムになっている。輪島でそれが可能になったのは、キリコ会館の周辺には奥津比咩神社大祭(8月22、23日)、重蔵神社大祭(同23日)、住吉神社大祭(同24日)、輪島前神社大祭(同25日)と祭りが集中して、展示にムダがないせいかと推測する。

能登の他の地区では、祭りが終わればキリコの倉庫や、解体して神社の倉庫に仕舞われるが、輪島のキリコはキリコ会館で展示されいて、祭りになるとそのまま担がれて街を練る。祭りが終われば、また会館で展示され、観光客を呼び込むというシステムになっている。輪島でそれが可能になったのは、キリコ会館の周辺には奥津比咩神社大祭(8月22、23日)、重蔵神社大祭(同23日)、住吉神社大祭(同24日)、輪島前神社大祭(同25日)と祭りが集中して、展示にムダがないせいかと推測する。 けてもらった。炭焼きの伝統技術に、新たに火様の伝統を受け継いだ。(※写真・上は、火鉢に入れた能登の伝統の火を受け継ぎ守る大野氏)

けてもらった。炭焼きの伝統技術に、新たに火様の伝統を受け継いだ。(※写真・上は、火鉢に入れた能登の伝統の火を受け継ぎ守る大野氏) 付加価値の高い茶炭の生産にも力を入れている。茶炭とは茶道で釜で湯を沸かすのに使う燃料用の炭のこと。2008年から茶炭に適しているクヌギの木を休耕地に植林するイベント活動を開始。すると、大野氏の計画に賛同する植林ボランティアが全国から集まるようになり、能登におけるグリーンツーリズムのさきがけにもなった。(※写真・下はクヌギの木を材料とした茶道炭。切り口がキクの花模様に似ていることから菊炭とも呼ばれる)

付加価値の高い茶炭の生産にも力を入れている。茶炭とは茶道で釜で湯を沸かすのに使う燃料用の炭のこと。2008年から茶炭に適しているクヌギの木を休耕地に植林するイベント活動を開始。すると、大野氏の計画に賛同する植林ボランティアが全国から集まるようになり、能登におけるグリーンツーリズムのさきがけにもなった。(※写真・下はクヌギの木を材料とした茶道炭。切り口がキクの花模様に似ていることから菊炭とも呼ばれる) えり、周囲の山水古木と調和して大本山の面影をしのばせる(総持寺パンフ)。2007年3月の能登半島地震でも大きな被害を受け、開創700年の2021年4月には修復工事が完了し落慶法要が営まれている。

えり、周囲の山水古木と調和して大本山の面影をしのばせる(総持寺パンフ)。2007年3月の能登半島地震でも大きな被害を受け、開創700年の2021年4月には修復工事が完了し落慶法要が営まれている。 葉の一つ一つが重く、そして心に透き通る。最後に、ドイツに戻っての布教は考えているのかと質問すると、「結婚し、子どもにも恵まれた。能登でさらに修行を積みたい」との返事だった。

葉の一つ一つが重く、そして心に透き通る。最後に、ドイツに戻っての布教は考えているのかと質問すると、「結婚し、子どもにも恵まれた。能登でさらに修行を積みたい」との返事だった。 経済の新しい動きもある。賃金の支払いと言えば、これまで銀行口座への振り込みや、現金での支払いだったが、今月から決済アプリを使ったいわゆる「デジタル給与」も可能となる。もちろん、デジタル払いを導入する際には、企業の経営サイドは労働者と労使協定を結ぶことや、決済アプリの運営業者も厚労省の指定を受ける必要がある。

経済の新しい動きもある。賃金の支払いと言えば、これまで銀行口座への振り込みや、現金での支払いだったが、今月から決済アプリを使ったいわゆる「デジタル給与」も可能となる。もちろん、デジタル払いを導入する際には、企業の経営サイドは労働者と労使協定を結ぶことや、決済アプリの運営業者も厚労省の指定を受ける必要がある。 ゃ」と心で叫んで体が熱くなってきた。8回で逆転されて、また「アカン」と気落ち。9回裏で大谷翔平選手がツーベースヒットで出塁して、「よっしゃ」と再び熱く気分が盛り上がり、村上宗隆選手の2点タイムリーヒットでサヨナラ勝ち。「三寒四温」の野球ドラマだ。

ゃ」と心で叫んで体が熱くなってきた。8回で逆転されて、また「アカン」と気落ち。9回裏で大谷翔平選手がツーベースヒットで出塁して、「よっしゃ」と再び熱く気分が盛り上がり、村上宗隆選手の2点タイムリーヒットでサヨナラ勝ち。「三寒四温」の野球ドラマだ。 脳会談を行うとの政府発表をテレビのニュースが伝えている。ウクライナへの連帯と支援を直接伝え、5月のG7広島サミットの議題の布石とする予定だろう。

脳会談を行うとの政府発表をテレビのニュースが伝えている。ウクライナへの連帯と支援を直接伝え、5月のG7広島サミットの議題の布石とする予定だろう。 こうした能登のトキへの想いが伝わったのだろう、環境省は去年8月、佐渡市で野生復帰の取り組みが進むトキについて、本州で放鳥を行う候補地として能登半島と島根県出雲市を選定し、能登での放鳥は2026年以降と発表した。これを受けて、石川県は先月15日に発表した2023年度の当初予算案で、放鳥のための生息の環境づくり関連費として1億360万円の「トキ予算」を盛り込んだ。また、国連が定める「国際生物多様性の日」である5月22日を「いしかわトキの日」と決め、県民のモチベーションを盛り上げる。(※写真は石川県歴史博物館で展示されている「能里」のはく製)

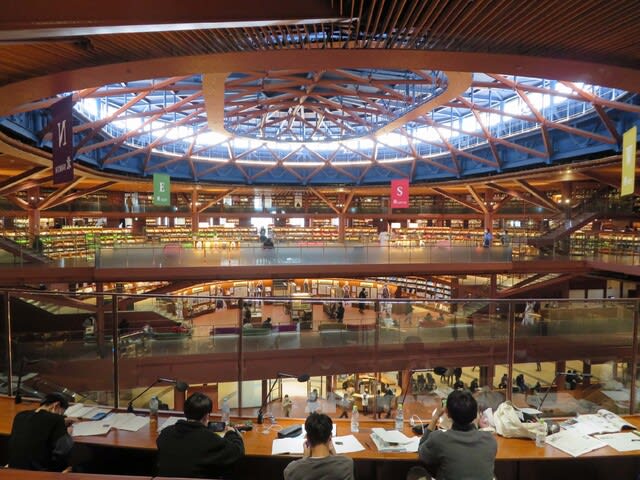

こうした能登のトキへの想いが伝わったのだろう、環境省は去年8月、佐渡市で野生復帰の取り組みが進むトキについて、本州で放鳥を行う候補地として能登半島と島根県出雲市を選定し、能登での放鳥は2026年以降と発表した。これを受けて、石川県は先月15日に発表した2023年度の当初予算案で、放鳥のための生息の環境づくり関連費として1億360万円の「トキ予算」を盛り込んだ。また、国連が定める「国際生物多様性の日」である5月22日を「いしかわトキの日」と決め、県民のモチベーションを盛り上げる。(※写真は石川県歴史博物館で展示されている「能里」のはく製) 面白いのは形状だけでなく、従来の図書分類の枠を超えたコンセプトだ。吹き抜けに面して1階から上へと続く360度の円形書架には、12のテーマで7万冊の本が手に取りやすい形で並べられている。たとえば、「自分を表現する」という書架には、絵を描く、音楽を奏でる、写真を撮る、演じるといった芸術関連の本が並ぶ。それは芸術論ではなく、本を手に取って読むことで自らも表現してみたくなるような内容の本だ。司書が選りすぐった本なのだろう。ほかにも「暮らしを広げる」「文学にふれる」「仕事を考える」「体を動かす」などのテーマで本が並ぶ。

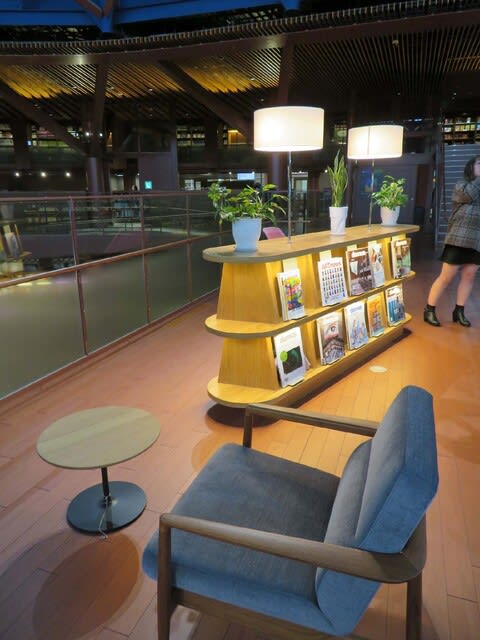

面白いのは形状だけでなく、従来の図書分類の枠を超えたコンセプトだ。吹き抜けに面して1階から上へと続く360度の円形書架には、12のテーマで7万冊の本が手に取りやすい形で並べられている。たとえば、「自分を表現する」という書架には、絵を描く、音楽を奏でる、写真を撮る、演じるといった芸術関連の本が並ぶ。それは芸術論ではなく、本を手に取って読むことで自らも表現してみたくなるような内容の本だ。司書が選りすぐった本なのだろう。ほかにも「暮らしを広げる」「文学にふれる」「仕事を考える」「体を動かす」などのテーマで本が並ぶ。 上記のテーマを含め、分類別図書の本棚には並ぶのは30万冊。それにしても、これまでの県立図書館のイメージとはがらりと変わって「会話ができる図書館」で、おしゃべりができてやスマホも使える空間だ。子どもエリアにアスレチック施設も併設されていて、休日には子ども連れの若いカップルの姿もよく見かける。

上記のテーマを含め、分類別図書の本棚には並ぶのは30万冊。それにしても、これまでの県立図書館のイメージとはがらりと変わって「会話ができる図書館」で、おしゃべりができてやスマホも使える空間だ。子どもエリアにアスレチック施設も併設されていて、休日には子ども連れの若いカップルの姿もよく見かける。 ショパンの曲『ノクターン』を奏でるピアノの音色が聞こえてきたので、1階の屋内広場に行った。置いてあるピアノを誰でも奏でることができる「街角ピアノ」ならぬ「図書館ピアノ」だ。弾いていたのは中年の女性だった。「それにしても、図書館でピアノはないだろう」と一瞬思ったが、音色が柔らかで、図書館の空間と合わなくもない。ピアノの横にある説明書きを見ると、「能登ヒバ」でつくったピアノという=写真・下=。金沢の木材卸売業者が製作して、図書館に無償で貸し出しているようだ。ピアノも弾ける図書館、まさに文化交流のエリアではある。

ショパンの曲『ノクターン』を奏でるピアノの音色が聞こえてきたので、1階の屋内広場に行った。置いてあるピアノを誰でも奏でることができる「街角ピアノ」ならぬ「図書館ピアノ」だ。弾いていたのは中年の女性だった。「それにしても、図書館でピアノはないだろう」と一瞬思ったが、音色が柔らかで、図書館の空間と合わなくもない。ピアノの横にある説明書きを見ると、「能登ヒバ」でつくったピアノという=写真・下=。金沢の木材卸売業者が製作して、図書館に無償で貸し出しているようだ。ピアノも弾ける図書館、まさに文化交流のエリアではある。