☆北アルプス国際芸術祭 インスピレーションと3次元表現が織りなすアートの迫力

北アルプス国際芸術祭は、自然、芸術、生命、科学、テクノロジーが展示空間全体を使った3次元的表現(インスタレーション)で描かれていて、アートに迫力を感じる。山本基氏の作品『時に宿る』もその一つ。

国際芸術祭の開催地である大町市はかつて千国街道の宿場町として栄え、日本海側の糸魚川から松本へ塩を運んだ「塩の街道」の拠点でもあっ た。江戸時代の庄屋で塩問屋を営んだ旧家の建物が今も残る。作品『時に宿る』は塩問屋の塩蔵の中で表現されている=写真・上=。塩を用いた作品を数々手掛けてきた山本氏にとって最高のステージではないだろうか。山本氏が「塩」にこだわる背景には、若くしてこの世を去った妻と妹との思い出を忘れないために塩を用いてインスタレーションを制作してきた。「塩も、かつては私たちの命を支えてくれていたのかも知れない。そんな思いを抱くようになった頃から、塩には『生命の記憶』が内包されているのではないかと感じるようになりました」(サイト「山本 基 – Motoi Yamamoto -」より)。その思いが緻密で迫力ある作品づくりに込められている。

た。江戸時代の庄屋で塩問屋を営んだ旧家の建物が今も残る。作品『時に宿る』は塩問屋の塩蔵の中で表現されている=写真・上=。塩を用いた作品を数々手掛けてきた山本氏にとって最高のステージではないだろうか。山本氏が「塩」にこだわる背景には、若くしてこの世を去った妻と妹との思い出を忘れないために塩を用いてインスタレーションを制作してきた。「塩も、かつては私たちの命を支えてくれていたのかも知れない。そんな思いを抱くようになった頃から、塩には『生命の記憶』が内包されているのではないかと感じるようになりました」(サイト「山本 基 – Motoi Yamamoto -」より)。その思いが緻密で迫力ある作品づくりに込められている。

廃校になった県立高校の図書室。かつて知識と物語でいっぱいだったであろう本棚は空になっていた。この静寂な図書室に、4000ピースの「木の心臓」=写真・中=を制作したオーストラリア在住のマリア・フェルナンダ・カルドーゾ氏。作品名『Library of Wooden Hearts』。公式ガイドブックによると、スギの若木の芯から削り出した木片に心臓のカタチを見出したのがきっかで、近づいて見ると若木の鼓動を感じさせる。「奥能登国際芸術祭2023」では珠洲市に自生する松ぼっくりやツバキなどの実を素材に作品を制作し、種を包む種皮の強靭さや美しさを表現していた。自然が生み出したカタチや表情にインスピレーションを感じ、それを独自の視点で造形して観る者を包み込んでいる。

廃校になった県立高校の図書室。かつて知識と物語でいっぱいだったであろう本棚は空になっていた。この静寂な図書室に、4000ピースの「木の心臓」=写真・中=を制作したオーストラリア在住のマリア・フェルナンダ・カルドーゾ氏。作品名『Library of Wooden Hearts』。公式ガイドブックによると、スギの若木の芯から削り出した木片に心臓のカタチを見出したのがきっかで、近づいて見ると若木の鼓動を感じさせる。「奥能登国際芸術祭2023」では珠洲市に自生する松ぼっくりやツバキなどの実を素材に作品を制作し、種を包む種皮の強靭さや美しさを表現していた。自然が生み出したカタチや表情にインスピレーションを感じ、それを独自の視点で造形して観る者を包み込んでいる。

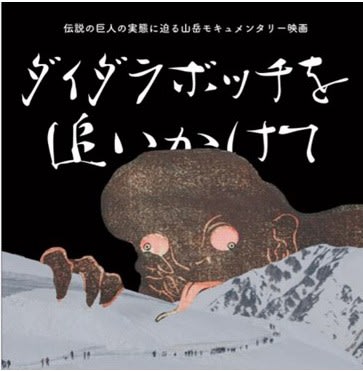

「フェイクドキュメンタリー」はジャーナリズムの世界では忌み嫌われるが、アート作品であるならば楽しめる。映画監督でもある小鷹拓郎氏の作品『ダイダラボッチを追いかけて』=写真・下、作品チラシより=は、ドキュメンタリーとフィクションを往来するアートフィルム。大町市の仁科三湖(青木湖、中綱湖、木崎湖)に伝わる民話「巨人ダイダラボッチ」をテーマにした28分の映像。終盤では、市街地の真ん中に建設予定の松糸道路(松本市から糸魚川まで)をダイダラボッチに見立てた反対運動「ダイダラボッチやめろデモ」をこの映像に取り込んでいる。まさに現実と虚構が織りなす新たな民話に仕上がっている。

「フェイクドキュメンタリー」はジャーナリズムの世界では忌み嫌われるが、アート作品であるならば楽しめる。映画監督でもある小鷹拓郎氏の作品『ダイダラボッチを追いかけて』=写真・下、作品チラシより=は、ドキュメンタリーとフィクションを往来するアートフィルム。大町市の仁科三湖(青木湖、中綱湖、木崎湖)に伝わる民話「巨人ダイダラボッチ」をテーマにした28分の映像。終盤では、市街地の真ん中に建設予定の松糸道路(松本市から糸魚川まで)をダイダラボッチに見立てた反対運動「ダイダラボッチやめろデモ」をこの映像に取り込んでいる。まさに現実と虚構が織りなす新たな民話に仕上がっている。

⇒26日(土)夜・金沢の天気 くもり

景はまだ見れていない。水や風、植物など信州の自然を題材にした作品を楽しみにツアーバスに乗り込んだ。印象に残った作品をいくつか。

景はまだ見れていない。水や風、植物など信州の自然を題材にした作品を楽しみにツアーバスに乗り込んだ。印象に残った作品をいくつか。 まるで空と大地が一体化する神秘な風景のようだ。北アルプスを仰ぎ見る田園に囲まれた鎮守の森の中に鎮座している須沼神明社の神楽殿。絹に木版で描いた羽衣のような布が風にたなびく様子は天空に流れる「雲海」を感じさせる。宮山香里氏の作品『空の根っこ -Le Radici Del Cielo-』=写真・中=。羽衣のような布は、空に流れる雲のようでもあり、大地に根差した根っこのようでもある。神楽殿は神々の来臨や神託を願う歌や舞いの儀式が営まれる、聖と俗、常世と現世の「神と人との接点」のステージだ。「隔たり」ではなく「つながり」の世界を感じさせる。

まるで空と大地が一体化する神秘な風景のようだ。北アルプスを仰ぎ見る田園に囲まれた鎮守の森の中に鎮座している須沼神明社の神楽殿。絹に木版で描いた羽衣のような布が風にたなびく様子は天空に流れる「雲海」を感じさせる。宮山香里氏の作品『空の根っこ -Le Radici Del Cielo-』=写真・中=。羽衣のような布は、空に流れる雲のようでもあり、大地に根差した根っこのようでもある。神楽殿は神々の来臨や神託を願う歌や舞いの儀式が営まれる、聖と俗、常世と現世の「神と人との接点」のステージだ。「隔たり」ではなく「つながり」の世界を感じさせる。  大町には豊かな里山が広がる。かつて麻の産地として栄えた美麻地区にある1698年築の茅葺き屋根の民家「旧中村家住宅」は国の重要文化財でもある。麻を使ったカーテンをくぐった先にあるう厩(うまや)では、かつて麻畑だった場所で採取した植物を焼成しガラスのなかに閉じ込めた、芸術的なタイムカプセルのような作品が広がる。佐々木類氏の作品『記憶の眠り』=写真・下=。佐々木氏は身近な自然や気候に思いを寄せ、保存や記録が可能なガラスを使った作品を制作している。この地区の暮らしをかつて支えていた麻栽培はいまは行われてはいない。大町の記憶がガラスの中で眠っている。

大町には豊かな里山が広がる。かつて麻の産地として栄えた美麻地区にある1698年築の茅葺き屋根の民家「旧中村家住宅」は国の重要文化財でもある。麻を使ったカーテンをくぐった先にあるう厩(うまや)では、かつて麻畑だった場所で採取した植物を焼成しガラスのなかに閉じ込めた、芸術的なタイムカプセルのような作品が広がる。佐々木類氏の作品『記憶の眠り』=写真・下=。佐々木氏は身近な自然や気候に思いを寄せ、保存や記録が可能なガラスを使った作品を制作している。この地区の暮らしをかつて支えていた麻栽培はいまは行われてはいない。大町の記憶がガラスの中で眠っている。 先日(今月8日)輪島の白米千枚田の大雨被害の様子を見に行った。棚田の中腹あたりが大きく崩れている様子だった=写真=。ほかにも、水路が壊れたりしている部分などもあった。千枚田は立ち入り禁止となっていたのでつぶさに見ることはできなかったが、かなりの被害が出ているのではないかと推測した。

先日(今月8日)輪島の白米千枚田の大雨被害の様子を見に行った。棚田の中腹あたりが大きく崩れている様子だった=写真=。ほかにも、水路が壊れたりしている部分などもあった。千枚田は立ち入り禁止となっていたのでつぶさに見ることはできなかったが、かなりの被害が出ているのではないかと推測した。 元で伝えられる大きな土砂崩れがあった。1684年のこと。いわゆる深層崩壊だ。その崩れた跡を200年かけて棚田を再生という歴史がある。大ぬけの歴史が繰り返さなければよいのだが。

元で伝えられる大きな土砂崩れがあった。1684年のこと。いわゆる深層崩壊だ。その崩れた跡を200年かけて棚田を再生という歴史がある。大ぬけの歴史が繰り返さなければよいのだが。 とを決めた=写真・上=。このほか「核」に関連する平和賞は、「核兵器なき世界」を掲げたアメリカのオバマ元大統領が2009年に、非政府組織「核兵器廃絶国際キャンペーン」(ICAN)が2017年に受賞している。ノーベル賞委員会はまさに平和賞の授与を通じて、核廃絶・核軍縮の運動を後押し、国際世論を喚起してきたのだろう。

とを決めた=写真・上=。このほか「核」に関連する平和賞は、「核兵器なき世界」を掲げたアメリカのオバマ元大統領が2009年に、非政府組織「核兵器廃絶国際キャンペーン」(ICAN)が2017年に受賞している。ノーベル賞委員会はまさに平和賞の授与を通じて、核廃絶・核軍縮の運動を後押し、国際世論を喚起してきたのだろう。 の活動は、私たちが言葉で言い表せないことを表し、考えられないこと考え、核兵器によってもたらされる理解し難い痛みと苦しみを理解する助けとなっている」「アルフレッド・ノーベルの意図することの核心は、献身的な人々が変化をもたらすことができるという信念だ。ことしの平和賞を被団協に授与することで、肉体的な苦しみや辛い記憶を平和への希望や取り組みに生かす選択をしたすべての被爆者に敬意を表したい」

の活動は、私たちが言葉で言い表せないことを表し、考えられないこと考え、核兵器によってもたらされる理解し難い痛みと苦しみを理解する助けとなっている」「アルフレッド・ノーベルの意図することの核心は、献身的な人々が変化をもたらすことができるという信念だ。ことしの平和賞を被団協に授与することで、肉体的な苦しみや辛い記憶を平和への希望や取り組みに生かす選択をしたすべての被爆者に敬意を表したい」 レカネマブを開発したエーザイは今月20日から商品名「レケンビ」として販売を開始する=写真、エーザイ公式サイト=。この薬を使用できるのは認知症を発症する前のいわゆる「軽度認知障害」の人や、アルツハイマー病の発症後の軽度の段階の人で、年間で最大3万2000人の使用が見込まれている。

レカネマブを開発したエーザイは今月20日から商品名「レケンビ」として販売を開始する=写真、エーザイ公式サイト=。この薬を使用できるのは認知症を発症する前のいわゆる「軽度認知障害」の人や、アルツハイマー病の発症後の軽度の段階の人で、年間で最大3万2000人の使用が見込まれている。 もう一つブームの背景となっているが美容効果だ。どぶろくの旨味成分である「アルファ-EG」というタンパク質が皮膚のコラーゲン量を増やすという作用があり、ふくよかなつやつやした美肌になるという。冒頭の「どぶろく宣言」のイベントでも、どぶろくを愛用している地元の画家、書家、フードコ-ディネーターの女性3人が「どぶろく美容トーク」と題して、その効果について語った=写真=。会場には女性も多く訪れ、熱心に話を聴いていた。

もう一つブームの背景となっているが美容効果だ。どぶろくの旨味成分である「アルファ-EG」というタンパク質が皮膚のコラーゲン量を増やすという作用があり、ふくよかなつやつやした美肌になるという。冒頭の「どぶろく宣言」のイベントでも、どぶろくを愛用している地元の画家、書家、フードコ-ディネーターの女性3人が「どぶろく美容トーク」と題して、その効果について語った=写真=。会場には女性も多く訪れ、熱心に話を聴いていた。 金沢市は11月を「金沢・建築月間」と定めていて、伊東氏の講演はその一環。テーマは「人と自然が繋がる建築」。講演は、竪穴式住居などの自然と一体化した建物の紹介から始まった。その竪穴式住居は農耕の進展とともに、人間に上下関係などの社会秩序が生まれ、建物も幾何学的なものになっていった。伊東氏は強調した。「日本の伝統的な建築は自然と親密な関係を保ってきた。しかし、近代主義的な建築は自然との乖離を深めている。私の求める新しい建築は近代主義建築の先に自然との親しい関係を回復することである」

金沢市は11月を「金沢・建築月間」と定めていて、伊東氏の講演はその一環。テーマは「人と自然が繋がる建築」。講演は、竪穴式住居などの自然と一体化した建物の紹介から始まった。その竪穴式住居は農耕の進展とともに、人間に上下関係などの社会秩序が生まれ、建物も幾何学的なものになっていった。伊東氏は強調した。「日本の伝統的な建築は自然と親密な関係を保ってきた。しかし、近代主義的な建築は自然との乖離を深めている。私の求める新しい建築は近代主義建築の先に自然との親しい関係を回復することである」 自然との関係性を建築に活かした事例がいくつか紹介された。その一つが岐阜市の「みんなの森・ぎふメディアコスモス」(2015年完成)。自然エネルギーを最大限活用し、消費エネルギーを2分の1にした建築だ。天井から「グローブ」という傘のようなものがぶら下がっている=写真・中、みんなの森・ぎふメディアコスモス公式サイトより=。グローブは全部で11あり、仕切りを造ることなく、自然とブースごとで空間が分けられるカタチとなっている。グローブは白い素材で作られていて、日中に天井から入って来た光を、図書館内に分散させるという働きがある。そうすることで、照明に使用するエネルギーを削減する仕組みになっている。

自然との関係性を建築に活かした事例がいくつか紹介された。その一つが岐阜市の「みんなの森・ぎふメディアコスモス」(2015年完成)。自然エネルギーを最大限活用し、消費エネルギーを2分の1にした建築だ。天井から「グローブ」という傘のようなものがぶら下がっている=写真・中、みんなの森・ぎふメディアコスモス公式サイトより=。グローブは全部で11あり、仕切りを造ることなく、自然とブースごとで空間が分けられるカタチとなっている。グローブは白い素材で作られていて、日中に天井から入って来た光を、図書館内に分散させるという働きがある。そうすることで、照明に使用するエネルギーを削減する仕組みになっている。 伊東氏の講演で印象に残った言葉は、人が建築物をつくる理由について。「人に生きる力を与える」「人と人を結ぶ」「心の安らぎを得る」「快適さを保証する」「身を護る」。建築の価値や意義はじつに多様なのだと知った。スライドで「多摩美術大学図書館(八王子キャンパス)」(2005年完成)が映し出された。空と周囲と調和した建物空間があり、外から中が見える。このような建物の中で読書をしたいとだれもが心を動かすかもしれない。(※写真・下は多摩美術大学公式サイトより)

伊東氏の講演で印象に残った言葉は、人が建築物をつくる理由について。「人に生きる力を与える」「人と人を結ぶ」「心の安らぎを得る」「快適さを保証する」「身を護る」。建築の価値や意義はじつに多様なのだと知った。スライドで「多摩美術大学図書館(八王子キャンパス)」(2005年完成)が映し出された。空と周囲と調和した建物空間があり、外から中が見える。このような建物の中で読書をしたいとだれもが心を動かすかもしれない。(※写真・下は多摩美術大学公式サイトより) 中でもよく見かけるのがクサギカメムシ。体長13㍉から18㍉。臭木(クサギ)につくカメムシとして知られ、果樹類・豆類・野菜類を吸汁するなど食性は幅広い。体色は暗褐色で、不規則な小斑点があり、ポピュラーな種類。暖地では年2回産卵。越冬場所を求めて屋内に集団で侵入する(※アース製薬公式サイト「害虫なるほど知恵袋」より、写真も)。

中でもよく見かけるのがクサギカメムシ。体長13㍉から18㍉。臭木(クサギ)につくカメムシとして知られ、果樹類・豆類・野菜類を吸汁するなど食性は幅広い。体色は暗褐色で、不規則な小斑点があり、ポピュラーな種類。暖地では年2回産卵。越冬場所を求めて屋内に集団で侵入する(※アース製薬公式サイト「害虫なるほど知恵袋」より、写真も)。 金沢に住む者にとって、冬の訪れを告げるのは何と言っても兼六園の「雪吊り」ではないだろうか。毎年11月1日から雪吊りが始まり、唐崎松(からさきのまつ)などの名木に施される=写真、撮影は去年11月=。木の横にモウソウ竹の芯(しん)柱を立て、柱の先頭から縄をたらして枝を吊る。まるで天を突くような円錐状の雪吊りはアートのようにも見える。

金沢に住む者にとって、冬の訪れを告げるのは何と言っても兼六園の「雪吊り」ではないだろうか。毎年11月1日から雪吊りが始まり、唐崎松(からさきのまつ)などの名木に施される=写真、撮影は去年11月=。木の横にモウソウ竹の芯(しん)柱を立て、柱の先頭から縄をたらして枝を吊る。まるで天を突くような円錐状の雪吊りはアートのようにも見える。 能登半島は川がない地域も多く、農業用水を確保するために中山間地に「ため池」が造成されてきた。その数は2000もあるとされ、中には中世の荘園制度で開発された歴史あるため池も各地に存在する。コハクチョウや国指定天然記念物オオヒシクイなどがため池や周辺の水田を餌場として飛来する。ため池や田んぼは水鳥たちの楽園でもある。越冬のためにシベリアから飛来したコハクチョウたちは3月になると北へ帰って行く。

能登半島は川がない地域も多く、農業用水を確保するために中山間地に「ため池」が造成されてきた。その数は2000もあるとされ、中には中世の荘園制度で開発された歴史あるため池も各地に存在する。コハクチョウや国指定天然記念物オオヒシクイなどがため池や周辺の水田を餌場として飛来する。ため池や田んぼは水鳥たちの楽園でもある。越冬のためにシベリアから飛来したコハクチョウたちは3月になると北へ帰って行く。 珠洲の海岸を歩くとクロマツ林が所々に広がっている=写真・中=。日本海の強風に耐え細く立ちすくむクロマツを眺めていると、逆境に耐え忍ぶ自然の姿にむしろ寂寥感を感じてしまう。この能登の海岸のクロマツ林を描いたとされるのが長谷川等伯の国宝「松林図屏風」。もやに覆われ、松林がかすんで見える傑作である。

珠洲の海岸を歩くとクロマツ林が所々に広がっている=写真・中=。日本海の強風に耐え細く立ちすくむクロマツを眺めていると、逆境に耐え忍ぶ自然の姿にむしろ寂寥感を感じてしまう。この能登の海岸のクロマツ林を描いたとされるのが長谷川等伯の国宝「松林図屏風」。もやに覆われ、松林がかすんで見える傑作である。 とメールが届いた。そこで、能登半島の中ほどにある七尾市中島地区の民家の外観を撮ったものがあったので載せてみた=写真・下=。この風景は、金沢と能登半島を結ぶ自動車専用道路「のと里山海道」の横田インター付近に見え、移動中の車中から横目で眺めることができる。

とメールが届いた。そこで、能登半島の中ほどにある七尾市中島地区の民家の外観を撮ったものがあったので載せてみた=写真・下=。この風景は、金沢と能登半島を結ぶ自動車専用道路「のと里山海道」の横田インター付近に見え、移動中の車中から横目で眺めることができる。