これが果たして国と国の外交の在り様なのだろうか、と考えさせる。年末(28日)に日本と韓国の外務大臣同士が決着した慰安婦問題である。「最終的かつ不可逆的な解決」。不可逆とは「もとに戻れないこと」である。 ところが、蒸し返すような政治的な動きが韓国国内で激しい。

ところが、蒸し返すような政治的な動きが韓国国内で激しい。

~TVメディアの表現の自由を守る主体は誰なのか~

きょう31日のニュース。慰安婦だった韓国人女性らが日本政府を相手取り、1人当たり1億ウォン(1000万円)の慰謝料を求めて申し立てていた民事調停について、ソウル中央地裁は31日までに訴訟に切り替えることを決めた、という。原告らは2013年8月に民事調停を申し立てたが日本側が応じず、ことし10月に訴訟の手続きに入っていた。慰安婦問題をめぐる日韓合意は「問題が最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する」としており、訴訟の結果に影響を与える可能性があるが、ただ、考えようによっては、ソウルの日本大使館前の慰安婦を象徴する少女像が撤去された後に支払われる、韓国側が設立する財団法人に日本政府が10億円を支援することになっており、「その金をこっちによこせ」と訴えた側が叫んでいるようにも解釈できる。訴訟の和解条件として、韓国政府が彼女たちの窓口になるのだろうが、そう簡単ではないだろう。なぜなら慰謝料の次なる要求は安倍総理の直接謝罪が想定されるからだ。「最終的かつ不可逆的な解決」と両政府がすでに合意しているので難しいだろう。民間の動向に右往左往しているのが韓国の政治の現状ではないだろうか。

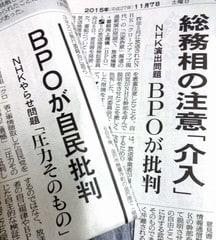

国とメディアの在り様も問われた。「出家詐欺」を扱ったNHK報道番組「クローズアップ現代」をめぐる問題で、11月6日に、「重大な放送倫理違反があった」とする放送倫理・番組向上機構(BPO)の検証委員会の意見が公表され、新聞・テレビのニュースでも大きく報じられた。意見書はBPOのホームページで公開されていて、その内容は、「情報提供者に依存した安易な取材」「報道番組で許容される範囲を逸脱した表現」など厳しいコメントとなった。NHKも最終報告書を公表し、番組に携わった記者ら15人を処分した4月28日、その同日に総務大臣名で文書による厳重注意の行政処分がNHKに対してあった。5月8日にBPO放送倫理検証委員会が審議入りする前に行政指導に踏み切ったのである。このことについて、BPOの意見書の「おわりに」の章で、「政府が個別番組の内容に介入することは許されない」と総務省を批判している。また、新聞メディアなども紙面では、むしろ政府の 「介入」を問題視している。

「介入」を問題視している。

このBPOは、NHKと民放が2003年に政治介入を避けるため放送倫理上の問題に自主的に取り組むために設立した。2007年には放送局への調査権などを付与した放送倫理検証委員会を新設するなど機能を強化した。現在、論点となっているのは、BPOと政府・政権与党が放送法をどう位置づけるかの意見が対立である。放送法の4条に記載されている「報道は事実をまげないですること」などの放送番組基準は倫理規範だとするのか、放送の内容を制約する定めだとするのか。というのは、現在でも総務省は放送法を根拠に行政処分ができるとの立場をとっている。

テレビの在り様が問われたのは、1993年のテレビ朝日の椿発言問題だった。テレビ朝日の報道局長が「非自民政権が生まれる報道をするよう指示した」と放送業界の勉強会で発言した。それが新聞記者にスクープされて、国会で証人喚問、さらに放送免許の不交付が検討されたのだ。以後、厳重注意など放送局への行政指導が増えた。この流れを受けて、テレビ局側(NHK、民放)は「自ら律する」とBPOをつくった。そのような経過を踏まえれば、今さら「放送法」の放送番組基準は倫理規範だから政府・政権与党の介入を許さないとするのは国民に理解されるだろうか。

これを突き詰めると、誰がテレビメディアの表現の自由を守る主体なのかという論点が生まれる。BPOなのか、国民なのか、新聞社なのか、と。なぜなら、4月17日、自民党の情報通信戦略調査会が自民党本部にNHKの副会長とテレビ朝日の専務を呼んで、当時問題となっていた「クローズアップ現代」と「報道ステーション」についての説明を聴いた。これが政権与党の「政府が個別番組の内容に介入」(BPO意見書)とされた。では、なぜテレビ局側がなぜ、「これは政治権力の不当な介入だ」と抵抗しなかったのか。もし抵抗して、それでも強引に2氏を自民党本部に呼びつけたのであれば、これは明らかに不当な介入だ。だが、抵抗した形跡はない。となると、なぜ自民党本部に出かけて行ったのだろうか。「政府が個別番組の内容に介入」という意識がテレビ局側にあったのだろうか。問いたいのはその点なのである。BPOはテレビ業界の守護神ではない。

⇒31日(木)午後・金沢の天気 はれ