去年元日の能登半島地震からきょう31日で1年10ヵ月となる。災害の現状はどうなっているのか。石川県では、震災と9月の記録的な大雨で半壊以上となった建物を所有者に代わり自治体が撤去する公費解体についてこれまで「10月までに終える」としていたが、今月末の完了は困難になったとして「概ね完了」との表現に切り替えている。では、その「概ね」とは実際どの程度まで進捗しているのか。

県が公表した「公費解体の状況」(速報値・今月27日時点)によると、解体見込の4万4953棟のうち解体が完了した棟数は3万9576棟で、解体見込数から撤去に時間を要する工場や修繕予定が入るなどした「別管理建物」2129棟を差し引いて換算すると、解体率は92.4%となる。これは全体的な数値で自治体別で見てみるとかなりのバラツキがある。穴水町の解体率は98.6%でまもなく終了をイメージするが、七尾市は77.9%と道半ばだ。1500棟ほどが解体されずに残っているのだ。

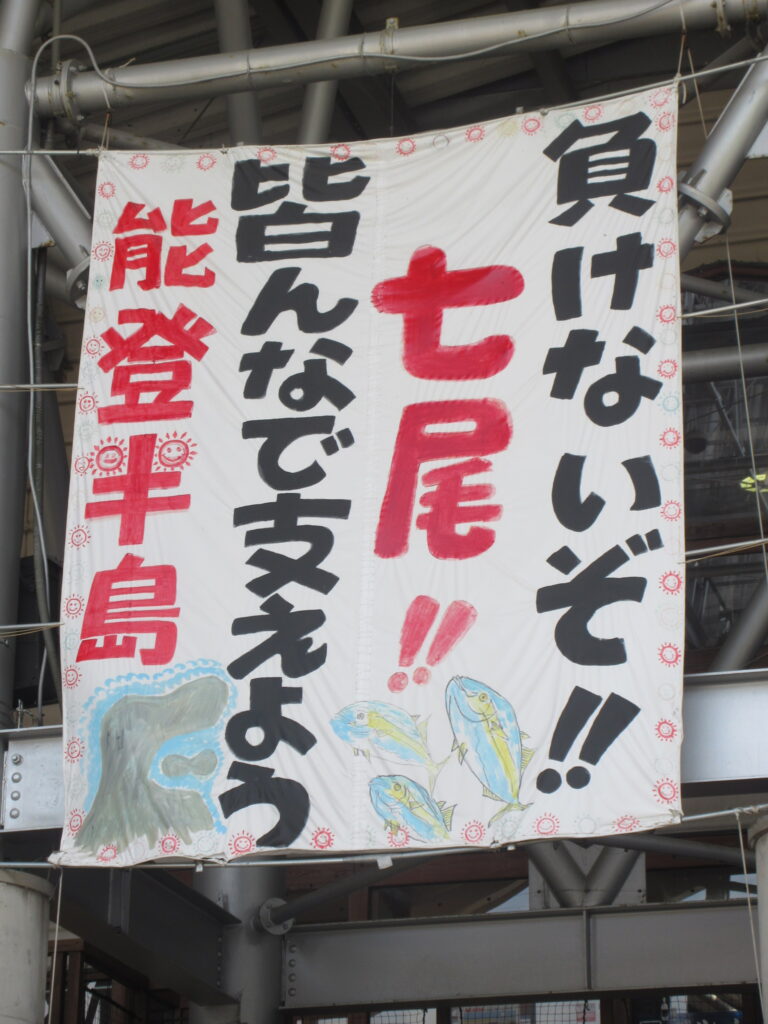

同市の和倉温泉に行くと被災した温泉旅館などが手付かずのままとなっていて、時間が止まったような光景のところもある。和倉温泉旅館協同組合に所属する20軒のうち、現時点で一般客を受け入れているのは7軒だが、今年中にさらに2軒が再開する。そして、老舗旅館の加賀屋は来年2026年度中に本館ならびにグループ旅館合わせて4軒の営業再開を目指している。和倉温泉は能登の観光産業の柱でもある。復興の弾みとなることに期待したい。(※写真は、能登復興を呼びかける幕=ことし5月3日・七尾市で撮影)

能登半島での震災と豪雨による災害関連死を石川県と各自治体は審査会(医師、弁護士5人で構成)を設けて認定している。地元メディア各社の報道によると、今月29日の審査会で震災による関連死として新たに5人が認定された。震災の関連死は富山、新潟両県の13人を含め計456人、直接死228人を合わせると684人となる。これに豪雨による死者19人を含めると災禍犠牲者は703人となる。

関連死と簡単に述べたが、痛ましい話が多い。自治体は遺族の承諾を得て関連死の状況を一部公表している。七尾市で亡くなった50代の男性のケース。自宅で被災し、震災によるとストレスに加え、道路事情が悪い被災地での勤務などにより、心身に負担が生じて急性心筋梗塞のため死亡した。能登町の80代の女性の場合は、自宅で被災後に近くの避難所へ。その後、親戚宅へ移ったが悪路の長時間移動や避難生活、慣れない場所での生活環境の変化で心身に負担が生じた。持病の影響もあり、十二指腸憩室穿孔で死亡した。自殺者が関連死として認定されたケースもある。冥福を祈りたい。

⇒31日(金)夜・金沢の天気 あめ