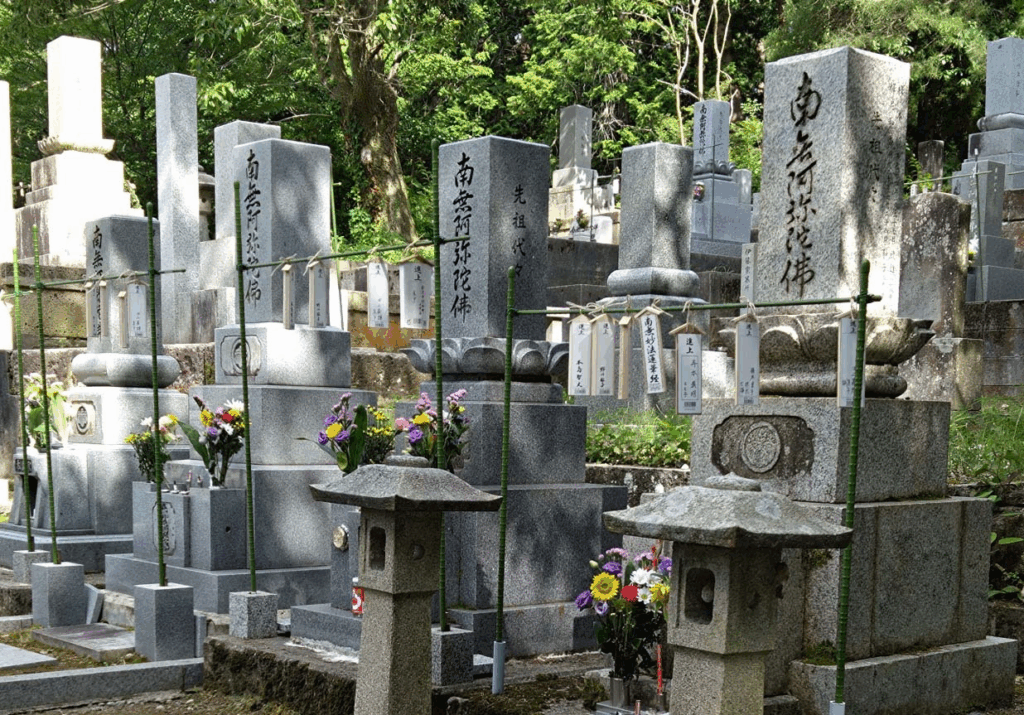

金沢ではきょうから新盆に入った。15日ごろにかけて墓参が行われる。金沢の墓参りには特徴があって、盆花を供えて札キリコを吊るす。札キリコは親戚や恩人が入る墓に持参するもので、墓前に設置してある棒や紐に吊るす=写真=。この板キリコの表面には、浄土真宗の家の墓ならば「南無阿弥陀仏」、曹洞宗ならば「南無釈迦牟尼仏」と書いて、裏面の「進上」には墓参した人の名前を記す。この札キリコによって、その墓の持ち主は誰が墓参に来てくれたのかということが分かる仕組みになっている。いわゆる墓参者の名刺代わりのようなものだ。

自身も4日前に墓掃除を行い、きょう午前中に墓参りを済ませた。それにしても、同じ石川県で新盆は金沢だけの慣習のようだ。細長い石川県の北側の能登、そして南側の加賀は旧盆の8月15日ごろに墓参りを行い、金沢だけが7月15日ごろの新盆の墓参りだ。ネットで検索すると、新盆は東京、函館、そして金沢などわずかな地域で、ほかは旧盆が主流のようだ。

では、なぜバラバラなんだろ。これもネットでの検索調べだが、それは旧暦と新暦の違いに由来するようだ。明治6年(1873)まで、日本では旧暦が使われており、旧暦の上でのお盆は7月15日だった。新暦に切り替わると、旧暦の7月15日を新暦にそのまま当てはめ、この日を「新盆」とするようになった。しかし、7月15日をお盆の日にすることでこれまでの季節感が異なることなどから、ちょうど1ヵ月遅らせることで本来のお盆に近い日にち、8月15日をお盆の日とすることが一般的になった。旧暦に倣おうということで、この日を「旧盆」と呼ぶようになったようだ(※金沢の「丸果石川中央青果」公式サイトから引用)。

話は逸れる。きょうお参りをした墓地の一角にトラ縄が張られていた。墓石のいくつかが倒れ掛かっている。去年元日の能登半島地震で金沢市寺町台のこの辺りの揺れは震度5弱だった。墓石のほかに、灯ろうや石垣が崩れている寺院や神社などもある。金沢城の石垣の修復もまだ半ばのようだ。震災から2度目の新盆を迎えた金沢の現状ではある。

⇒12日(土)夜・金沢の天気 はれ