去年元日の能登半島地震で被災地をめぐって感じることは、「能登の地形が変わった」ということだろうか。これまで眺めていた風景とはガラリと変わったところもある。その一つが、海底が隆起した外浦(そとうら)海岸だ。能登では大陸側に面した海岸を「外浦」、富山湾に面した海岸を「内浦(うちうら)」と称している。能登地震で外浦は隆起し、内浦は沈下したところが随所に見られる。

たとえば、外浦の輪島市門前町の海岸沿いは海底が4㍍隆起し、まるで鳥取砂丘のような風景になっているところもある=写真・上=。この光景を見て、「この広がった領土を何とか活用できないか」と言う政治家もいれば、「地図をつくり直す国土地理院は大変だ」と語った研究者もいた。それぞれの立場で思い描くイメージは異なるようだ。

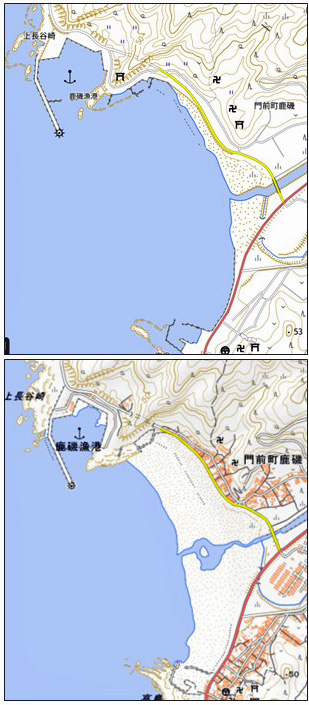

そして国土地理院は動いた。地元メディアの報道によると、国土地理院はインターネット上で公開している「地理院地図」を能登地震で起きた海岸の隆起を反映させた最新版にリニューアルした。ネット上で公開されている能登地震以前のものと今回更新された地理院地図=図・上が地震前、下が更新版=を比べると、前述の輪島市門前町の海岸線は200㍍余り沖方向に移動していることが分かる。

今回の地理院地図の更新で、能登半島の北側から西側にかけて広い範囲で陸地が増え、海岸線が沖へ拡大した。増えた陸地の面積については地理院が精査しているが、日本地理学会の研究チームによると、能登半島では約4.4平方㌔増えたという(今月6日付・北陸中日新聞)。よく引用される広さの目安だが、東京ドーム(建築面積4.7㌶)に換算して94個分に相当する。

更新された地理院地図を眺めていると、これを「能登砂丘」として、震災を学ぶ学習や観光に活かせないだろうか。そんなことを思ってしまう。

⇒7日(月)夜・金沢の天気 はれ