平成元年(1989)、バブル経済の絶頂期だった。その年、株価は史上最高値3万8915円をつけた(12月29日)。その後、バブル景気は徐々に崩れ平成9年(1997)には山一証券など金融機関が破綻した。平成12年(2000)にはITバブルで株価は2万円台を回復するも、翌13年9月のアメリカ同時多発テロ事件で1万円を割り込む。平成20年(2008)のリーマンショックで一時7000円を割り込み、バブル崩壊後の最安値に(10月28日)。平成25年(2013)からの日銀の大規模な金融緩和で株価は上昇に転じ、平成最後の取り引きとなったきょう26日は2万2258円だった。平成の株価はまるでジェットコースターのようだった。

話は変わるが、いまメディアの経済記事のトレンドは「MMT」だろう。Modern Monetary Theory(現代金融理論)。アメリカの金融情報情報サイト「

話は変わるが、いまメディアの経済記事のトレンドは「MMT」だろう。Modern Monetary Theory(現代金融理論)。アメリカの金融情報情報サイト「

記事からMMTを要約する。自国で通貨を発行している国家は、債務返済に充てるマネーを際限なく発行できるため、政府債務や財政赤字で破綻することはない。景気を上向かせ、雇用を生み出していくために、過度なインフレにさえならなければ、政府は積極的に財政出動すべきだ、とする論だ。

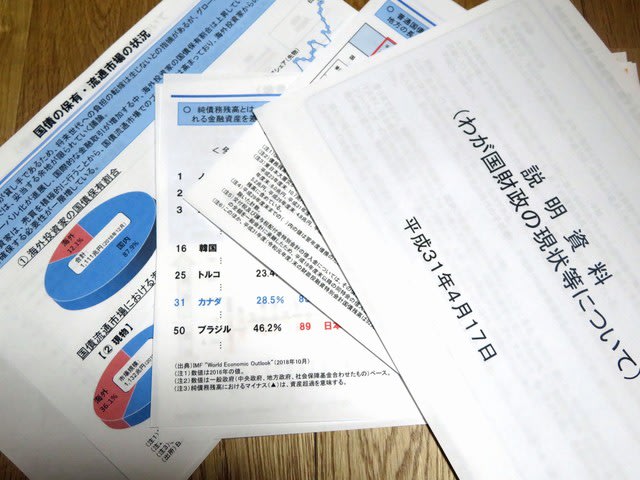

こうしたアメリカ側からのMMT論を警戒しているのは政府、日銀、財務省だ。財政規律を緩めかねないからだ。MMTに反論するため、今月17日に財務省が財政制度等審議会の分科会に出した資料は63㌻におよぶ(財務省ホームページより)=写真・下=。この中でMMTが指摘する「日本国債は大半が国内で保有されるため破綻しない」などの意見に対し、国債の海外投資家の保有割合が高まっているデータや、MMTに批判的な著名な経済学者ら17人の意見を掲載している。そのうちの一つを紹介すると。

こうしたアメリカ側からのMMT論を警戒しているのは政府、日銀、財務省だ。財政規律を緩めかねないからだ。MMTに反論するため、今月17日に財務省が財政制度等審議会の分科会に出した資料は63㌻におよぶ(財務省ホームページより)=写真・下=。この中でMMTが指摘する「日本国債は大半が国内で保有されるため破綻しない」などの意見に対し、国債の海外投資家の保有割合が高まっているデータや、MMTに批判的な著名な経済学者ら17人の意見を掲載している。そのうちの一つを紹介すると。

ロバート・シラー氏(イェール大学、経済学者)の ヤフーファイナンスでのインタビュー(2019年2月26日)。「パウエル議長が(議会証言で)受けた質問にMMTについてのものがあって、これは最近出てきたスローガンだ。もしも大衆が望むなら、政府はどこ までも財政赤字を無限に続けられるというものだと思うが、これはこのタイミングで出てきた悪いスローガンだと思う。一部の人々にとって政治的には有用なものだ。」

シラー氏の論調はどこかで読んだ。平成25年4月に日銀の黒田総裁が「かつてない異次元のレベル」と言って始めた超金融緩和について、メディアの論調がこうだったではないか。「日銀がアベノミクスに加担してよいのか」と。結論、やはりMMTのお手本は日本なのかもしれない。

⇒26日(金)夜・金沢の天気 くもり時々あめ