国際版「生類憐みの令」なのか

地元に残る言葉に「四刻八刻十二刻」がある。これは大雨が降った際に木曽三川に洪水が到達する予測時間のこと。揖斐川は四刻(8時間)、長良川は八刻(16時間)、木曽川は十二刻(24時間)で洪水が到達することを意味している。流域住民が水害に対して敏感であったことが実に良く分かる。

地元に残る言葉に「四刻八刻十二刻」がある。これは大雨が降った際に木曽三川に洪水が到達する予測時間のこと。揖斐川は四刻(8時間)、長良川は八刻(16時間)、木曽川は十二刻(24時間)で洪水が到達することを意味している。流域住民が水害に対して敏感であったことが実に良く分かる。

以下はワークショップの後で岐阜出身者から聞いた話。江戸時代の宝暦3年(1753)、幕府は薩摩藩に対し尾張藩の木曽三川分流の工事を命じた。外様の大藩の経済力を削ぐのが狙いで、「御手伝い普請」といわれた。薩摩藩は1年かけ、長良川と揖斐川の分流工事を行った。ところが、工事に駆り出された薩摩藩士には重い労働で、しかも、幕府の厳しい監視下で多くの藩士が切腹したり病死した。なんとか、長良川・揖斐川の分流工事は完成した。しかし、工事の総監督として派遣された総奉行は薩摩藩に多大な負債と多くの藩士を死なせた責めを一身に負い、完成後に自刃した。岐阜の地元では、奉行は治水神社にまつられ、薩摩藩士の遺徳を慕っている。しかし、この一件は後に、薩摩藩を倒幕に走らせる遠因ともなったといわれている。

印象に残る言葉もあった。土砂災害伝承のいくつかを披露した(財)妻籠を愛する会の理事長、小林俊彦氏の「生物多様性条約というのは国際版生類憐みの令だね」の言葉だ。言い得て妙である。「生類憐みの令」は五代将軍・綱吉が動物愛護を主旨とする60以上の諸政策、法令のこと。綱吉が「犬公方(いぬくぼう)」と陰口されたように専制的な悪法として定着しているが、その保護対象は「猿」「鳥類」「亀」「蛇」「きりぎりす」「松虫から」「いもり」にまで及んでいたとされる。また、捨て子禁止や行き倒れ人保護といった弱者対策が含まれていたという。

「生類憐みの令」を現代風に解釈し、動物への愛護のまなざし、種の多様性の保護などと位置づけることもできなくはない。「人権」や「人道」という言葉すらなかった時代に法令として昆虫にまで保護の眼を向けたことは、ある意味で画期的だったのかもしれない。

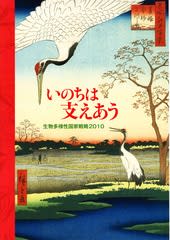

※写真は環境省が出した「生物多様性国家戦略2010」の解説用の冊子。江戸時代の浮世絵師、歌川広重の「名所江戸百景」の一枚。いまの東京都日暮里付近に広がる水田や湿地に働く農夫の姿がタンチョウヅルの目線で描かれている。

⇒25日(月)夜・金沢の天気 くもり